地理分野の学習をしていると、地形の説明の所で、山地や山脈の名前が多く出てきます。

この2つはどう違うんだと思っている人が多いかもしれないね。

さらに、高地という名称もあるから本当にまぎらわしい!

この3つの言葉のうち、最も一般的なのが山地で、山脈と高地はその特別な場合と考えたらわかりやすくなります。

山地は、平野や台地に対する言葉で、起伏すなわち高低差のある山々が連なっている所。

山脈は、山地の中でも特に山稜線(山頂と山頂を結ぶ尾根線)が、脈状(細長くつながっている状態)に連続している所。

高地は、山地の中でも起伏が少なく、全体として幅を持って広がっている所。

という感じで区別されます。

それぞれの地名は慣習的に長く用いられているので、例えば山脈と呼ばれている所を山地と書くと、厳密には間違いということになるから注意しよう!

最も一般的なのが山地。

その中で、特別な場合に使用する名称が山脈と高地。

【山地】

平野や台地に対する言葉で、起伏すなわち高低差のある山々が連なっている所。

【山脈】

山地の中でも特に山稜線(山頂と山頂を結ぶ尾根線)が、脈状(細長くつながっている状態)に連続している所。

【高地】

山地の中でも起伏が少なく、全体として幅を持って広がっている所。

山地、山脈、高地の具体例は

それでは、実際に日本の各地方から具体的な例をあげていきましょう。

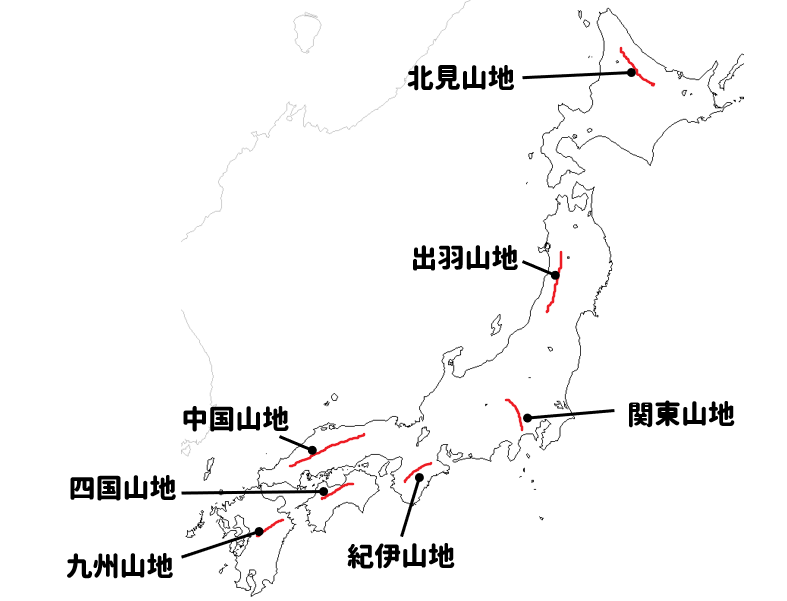

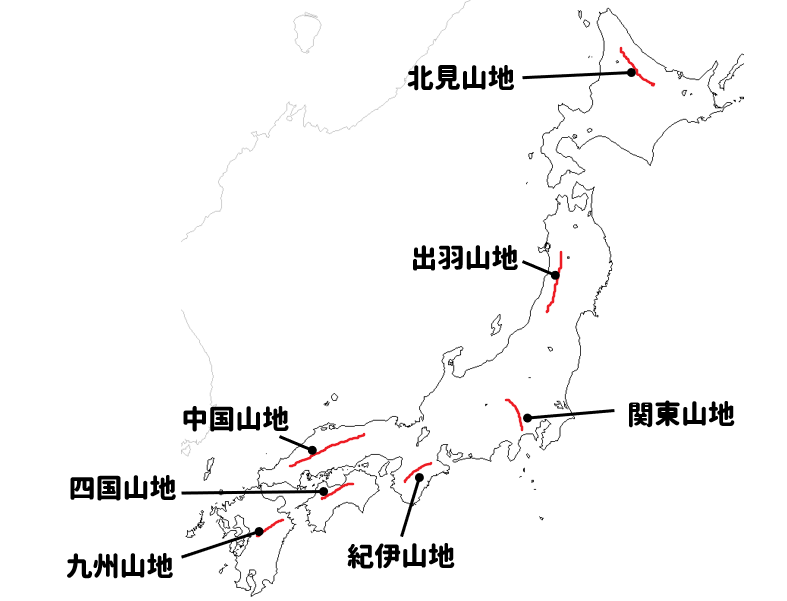

山地の例としてまずあげられるのが、山々が長く続く九州山地や中国山地、四国山地、そして近畿地方南部の紀伊山地です。

中国山地はなだらかで、四国山地は険しいという違いがありますが、それぞれ冬の季節風と夏の季節風をさえぎるため、間に位置する瀬戸内地方は降水量の少ない気候になっています。

また、紀伊山地の南側は、夏の季節風の影響で非常に降水量が多くなるという様に、

これらの山地は、気候の特色と結びつけて問題に出やすい山地なのでしっかり押さえておこう!

他にも、関東地方西部の関東山地、秋田県の出羽山地、北海道北部の北見山地などがあります。

山脈の例としては、何と言っても日本アルプスと呼ばれる3つの山脈が有名です。

中部地方の中央部にある、飛騨山脈(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)、赤石山脈(南アルプス)の3つで、いずれも3000m級の山々の鋭い山稜線が連なっているんだ。

他にも、越後山脈や東北中央部を縦断する奥羽山脈、さらには北海道南部の日高山脈などがあります。

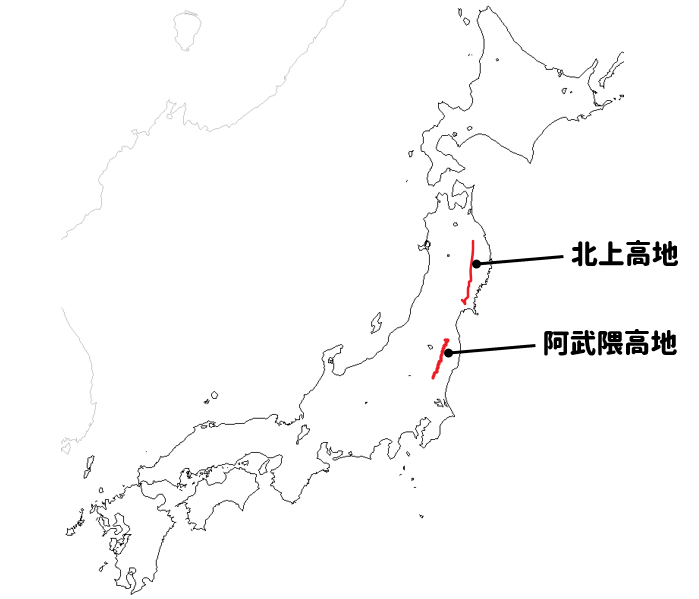

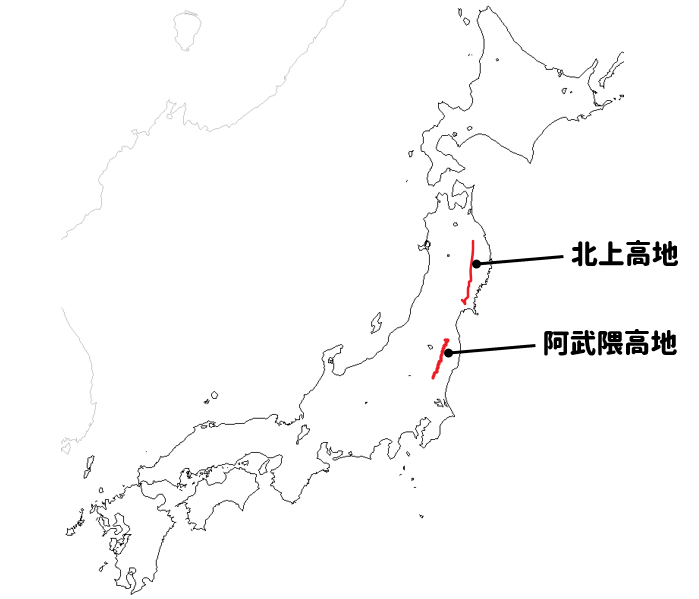

最後に高地の例をあげると、岩手県の北上高地がまずあげられます。地図帳で確認すると、岩手県の中部から東部にかけて、色の薄い茶色の部分が幅広く分布しているのがわかるね。

もう一つ、福島県から茨城県北部にかけての阿武隈高地もよく知られています。

山地、山脈、高地の違いまとめ

それでは、最後にこの3つの違いと具体的な地名をもう一度整理しておきましょう。

山地は起伏のある山々が連なっている所で、

九州山地、中国山地、四国山地、紀伊山地、関東山地、出羽山地、北見山地など

山脈は山頂部を結ぶ山稜線が連続してつながっている所で、

飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の日本アルプス、越後山脈、奥羽山脈、日高山脈など

高地は起伏の少ない山々が全体として幅広く分布している所で、

阿武隈高地、北上高地など

それぞれの違いと有名な山の名前をしっかりと覚えておきましょう!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

地図上の赤石山脈が明石山脈になっているので訂正されたほうがよろしいかと存じます。

訂正しております。

ご指摘ありがとうございました!