中学地理で日本地理の学習をしていると、

例えば、東京の周辺では野菜などを出荷する近郊農業がさかんですという説明文が出てきます。

野菜などを出荷する農業の説明としては園芸農業という言葉も出てきます。

この2つの言葉はどう違うのでしょう?

はっきり区別して使い分ける必要があるので、それぞれ確認していきましょう。

園芸農業は、都市への出荷を目的に野菜や果物、草花などを栽培する農業です。

近郊農業は、大都市近郊で野菜や果物、草花などを栽培してどんどん出荷する農業です。

どちらも同じような説明になってしまうのですが

近郊農業の方は、場所が大都市の近郊に限定されているというのがポイントですね。

それぞれの農業は、おこなわれている場所に違いがあると理解しておくと良いでしょう。

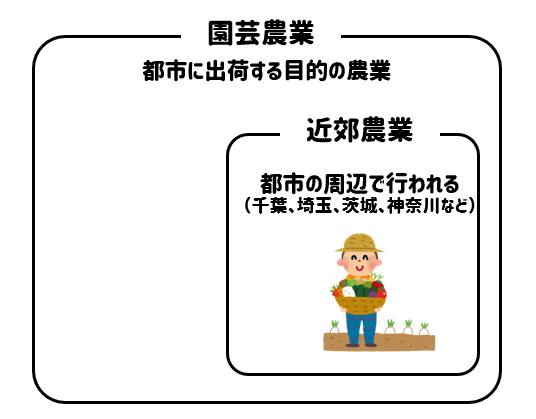

イメージとしてはこんな感じです。

都市への出荷を目的とした農業を園芸農業といい

その中でも都市周辺で行われているものを近郊農業といいます。

例えば、野菜の促成栽培で有名な高知平野の農業は、

園芸農業ですが都市から離れているという点から近郊農業とはいわず、別の呼び方があるのです。

これについてはこの後の本文で紹介することにします。

都市への出荷を目的として、野菜や果物、草花などを栽培する農業のことを園芸農業といいます。

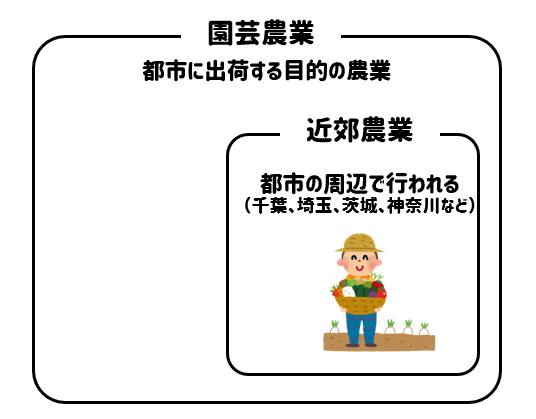

その園芸農業のなかでも、都市の周辺地域でおこなわれているものを近郊農業といいます。

つまり、近郊農業とは園芸農業の一部ということ。

近郊農業がさかんな地域は

東京の近郊にあたる千葉、埼玉、神奈川、茨城県などでは主として東京にどんどん野菜などを出荷する近郊農業がさかんです。

覚える必要はありませんが、参考にこれらの県で生産の多い野菜を例にあげてみると

千葉県はネギ、ダイコン、ホウレンソウなどの生産が全国1位(2016年)

埼玉県はコマツナ、サトイモの生産が全国1位(2016年)

茨城県はピーマン、ハクサイなどの生産が全国1位(2016年)となっています。

これら以外の野菜の生産も多く「関東は野菜の博物館」とも呼ばれているんだ。

また、名古屋近郊や京阪神近郊などの園芸農業も近郊農業に属することになります。

市場に近いこれらの大都市近郊地域は、新鮮さを保ったままどんどん出荷できるという利点があるのです。

大都市から遠い地域の園芸農業

近郊農業に対して、大都市圏から離れた地域の園芸農業は何と呼ばれるのでしょう?

九州の宮崎平野や四国の高知平野では、温暖な気候を利用した野菜の促成栽培がさかんで、中央高地の長野県などでは、冷涼な気候を利用した抑制栽培がさかんです。

これらの地域に園芸農業がさかんになったのは、高速道路や高速フェリー、冷蔵設備を備え付けた大型トラックなどの交通機関の発達があったからです。

このように交通機関の発達により輸送がしやすくなったことから、都市から離れた場所でも園芸農業が可能となったわけです。

トラックなどの交通機関を利用して大量にしかも早く、東京や京阪神などの大都市に出荷する園芸農業は輸送園芸と呼ばれます。

また、近郊農業に対する言葉として、遠郊農業という言葉が使われる場合もあります。

園芸農業、近郊農業違いまとめ!

それでは、最後に園芸農業、近郊農業の違いをもう一度整理しておきましょう。

園芸農業は、都市への出荷を目的に野菜や果物、草花などを栽培する農業。

近郊農業は、大都市近郊で野菜や果物、草花などを栽培してどんどん出荷する農業。

すなわち、近郊農業は園芸農業の一種ということになります。

なお、大都市から離れた地域の園芸農業は、輸送園芸あるいは遠郊農業と呼ばれます。

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す