メガロポリス、メトロポリスとは中学地理でよく出てくる言葉です。

それぞれの違いについて、あいまいになっている人も多いよね(^^;)

今回の記事では、メガロポリスとメトロポリスの違いについて解説していきます。

まずは、メガロポリスです。

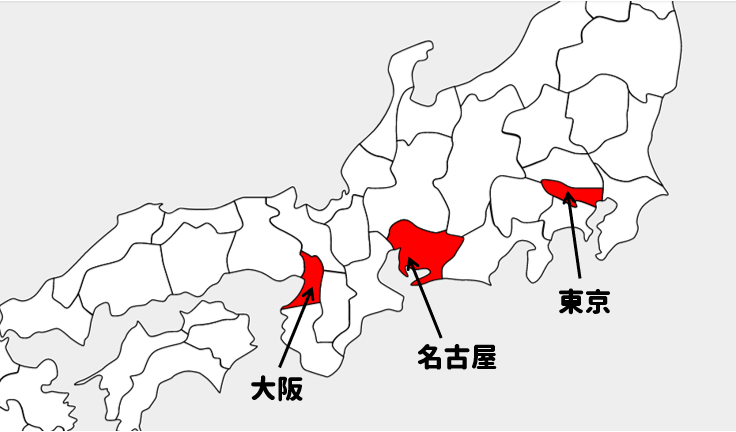

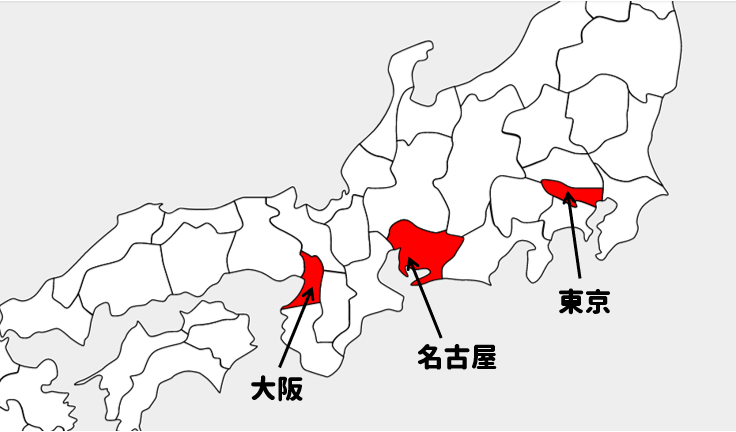

かつての四大工業地帯を結ぶ帯状の地域を太平洋ベルトと呼びますが、そのうちの東京から神戸にいたる地域は、特に東海道メガロポリスという言葉も使われます。

このメガロポリスとは、多くの大都市が周辺の都市を含めて大都市圏を形成し、それらが連続して帯状に分布している地域のことで、巨帯都市とも呼ばれます。

これとまぎらわしい、メトロポリスという言葉に注意しよう!

メトロポリスというのは、国や地方における経済、文化の中心としての巨大都市のことです。周辺に衛星都市があって大都市圏を形成しており、ニューヨークや東京はその典型的な例です。

簡単に言うと

メトロポリスが連なったものがメガロポリスということになります。

【メガロポリス】

多くの大都市が周辺の都市を含めて大都市圏を形成し、それらが連続して帯状に分布している地域のこと

【メトロポリス】

国や地方における経済、文化の中心としての巨大都市のこと

つまり、メトロポリス(巨大都市)が連なっている地域のことをまとめてメガロポリス(巨帯都市)といいます。

$$メトロポリス\in メガロポリス$$

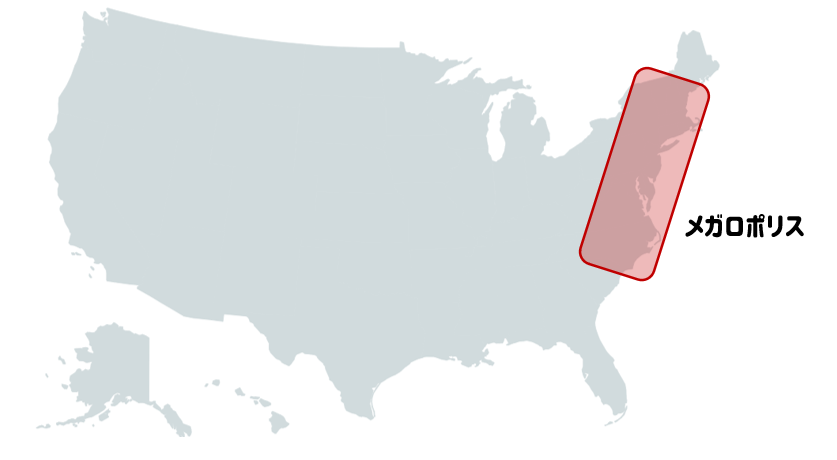

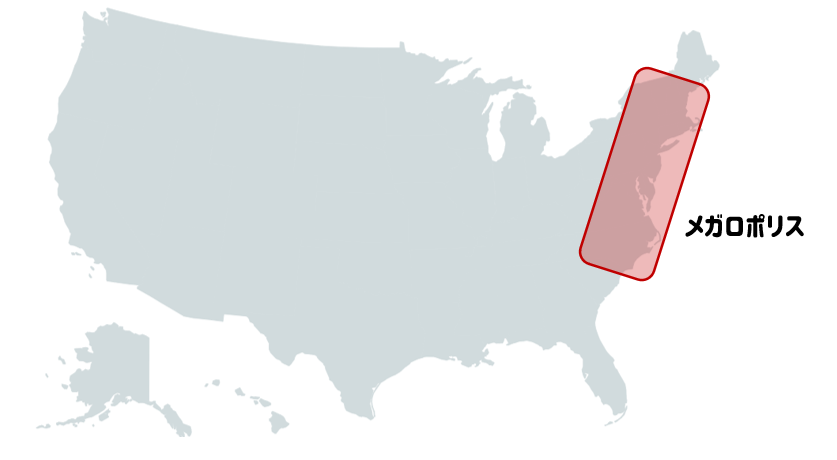

アメリカ合衆国のメガロポリス

メガロポリスは、もともとアメリカ合衆国でつけられた地域の名称で、アメリカ合衆国の北東部、大西洋岸のボストンから首都のワシントンに至る帯状の地域の名称です。

ボストンから少し離れてニューヨークがあり、フィラデルフィア、ボルティモア、そしてワシントンと大都市が連続して分布しています。

このうち、ニューヨークが最も人口が多く、経済、文化の中心で工業も発達し、アメリカ合衆国最大の貿易港でもあります。フィラデルフィアやボルティモアも貿易港で鉄鋼業も発達しています。

これら5つの大都市の都市圏が連続して、人口密度が高く、交通網も発達している地域を、メガロポリスと呼ぶわけだ。

東海道メガロポリス

日本でも、同じように東京、名古屋、大阪の三大都市圏が連続しているとみなして、東海道メガロポリスと呼ぶようになったんだ。

東京から神戸に至る東海道本線の沿線に、帯状に大都市が連なっています。

東海道メガロポリスのうち、東京、川崎、横浜は一体となっていますが、少し離れて名古屋、京都、大阪、神戸と続けて大都市が分布しています。

ちなみに、東海道メガロポリスには三大工業地帯と東海工業地域が分布し、日本の人口の約半分が集中する地域になっているんだ。

メトロポリスの例は

メガロポリスの中には多くの大都市がありますが、メトロポリスの典型的な例をあげると、その地域の経済や文化の中心で大都市圏を形成している都市になります。

ニューヨークや日本の三大都市圏の中心である東京、名古屋、大阪が該当し、その他の国では、イギリスのロンドン、フランスのパリ、中国のシャンハイなどがあげられます。

メガロポリスとメトロポリスの違いまとめ!

それでは、最後にメガロポリスとメトロポリスの違いをもう一度整理しておきましょう。

メガロポリスは、多くの大都市が周辺の都市を含めて大都市圏を形成し、それらの大都市圏が連続して帯状に分布している地域のこと。

アメリカ合衆国北東部のボストンからワシントンに至る地域、日本の東海道メガロポリスが例です。

メトロポリスは、国や地方における経済、文化の中心としての巨大都市のことで、周辺の衛星都市を含めて大都市圏を形成しています。

ニューヨークや東京はその典型的な例です。

メトロポリスが連なった帯状の地域がメガロポリスです。

アメリカ合衆国のメガロポリスに属する5つの都市を地図帳で確認しておこう!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す