地理を学習していく上で

日本の地域区分を知っておくのは大事なことです!

どこが何地方で、どの県が属しているのか。

この辺りの知識を深めておくことで、その他の情報もまとめやすくなってくるからです。

今回の記事では、日本の地域区分について

7地方区分、2区分、さらには北陸や東海など

それぞれの区分について、地図を使いながら視覚的に理解できるよう解説していきます!

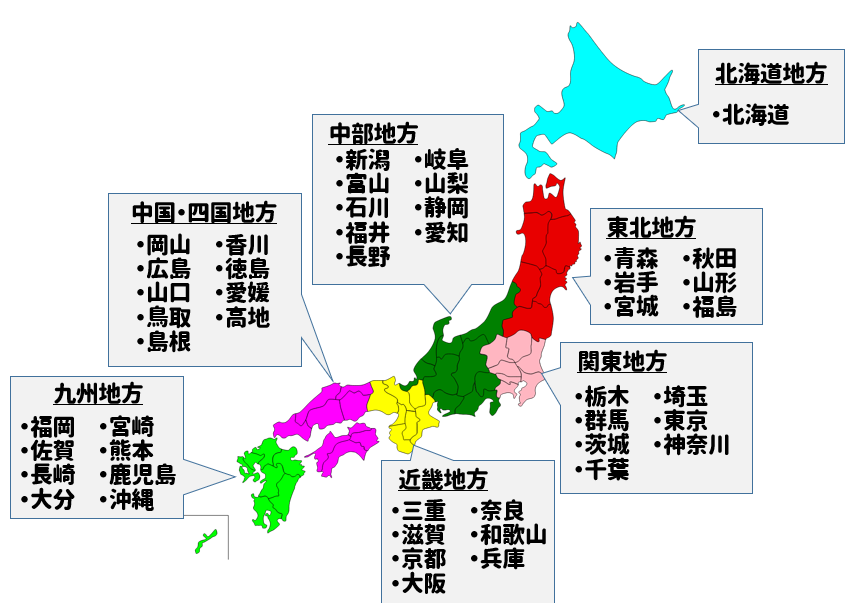

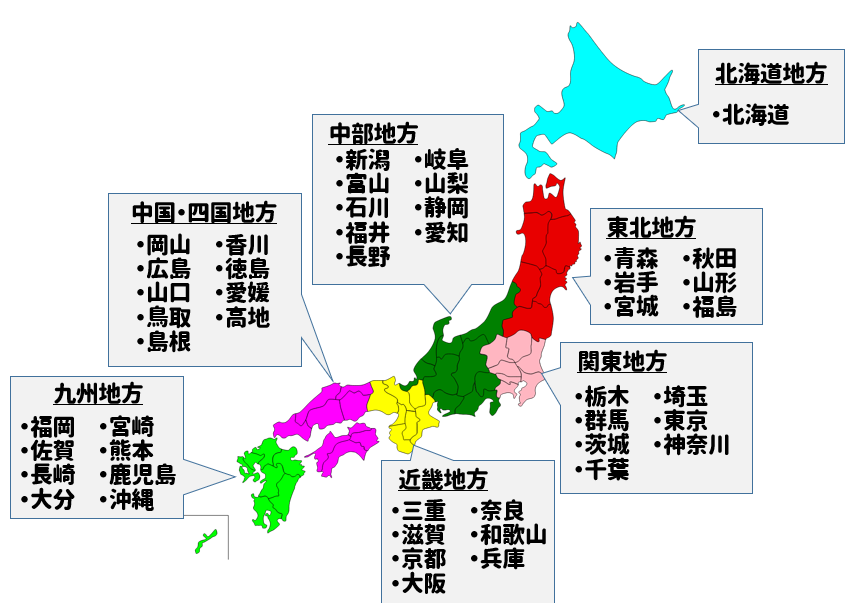

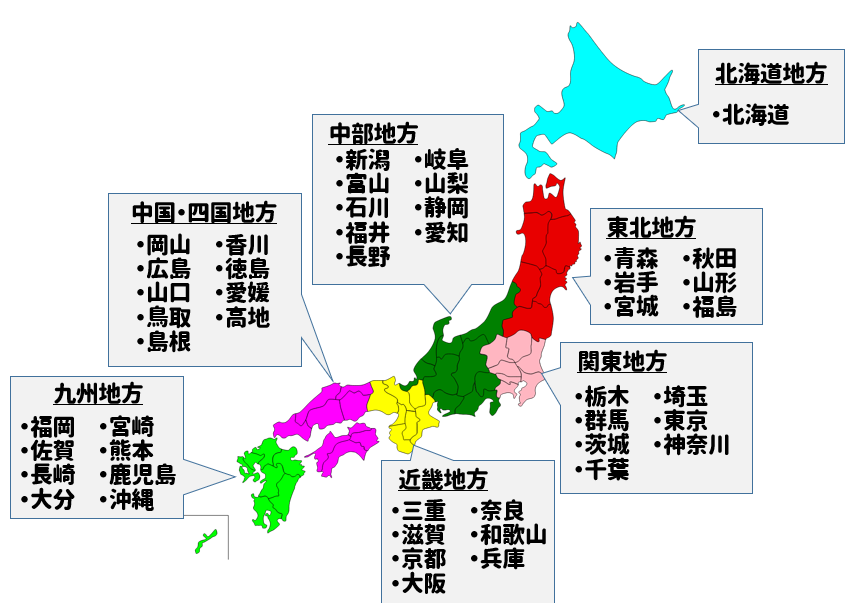

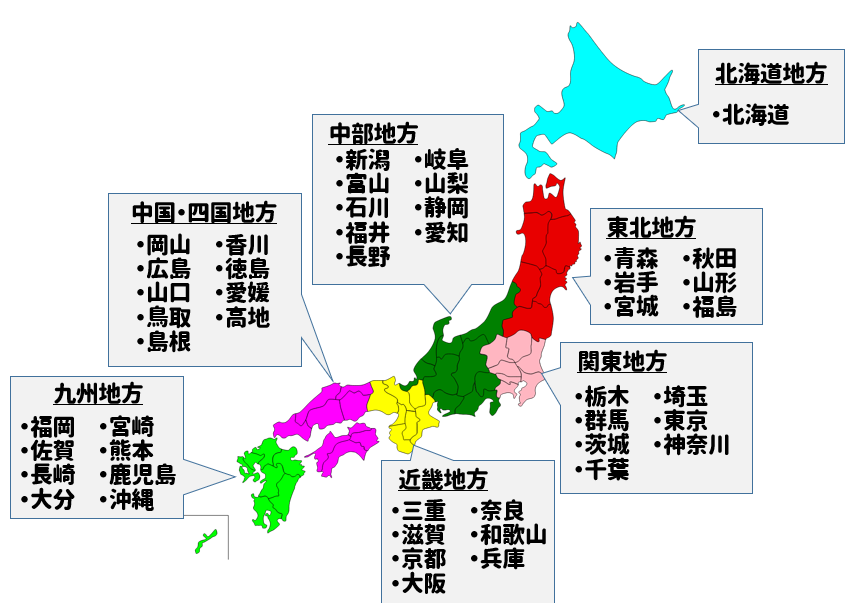

日本の地域区分(7地方区分)

日本には1都(東京)、1道(北海道)、2府(京都、大阪)、43県の47都道府県があります。

これらを以下の7つの地方

- 北海道地方

- 東北地方

- 関東地方

- 中部地方

- 近畿地方

- 中国・四国地方

- 九州地方

これらに分ける方法を7地方区分といいます。

中国地方と四国地方を別々に考え、8地方区分とする場合もあります。

では、それぞれの地方について詳しく見ておきましょう。

北海道地方

| 北海道地方 | 県庁所在地 |

| 北海道 | 札幌 |

北海道は、日本の中で一番面積が広いところですね。

さらに、1つの都道府県からなる地方なので覚えやすいです。

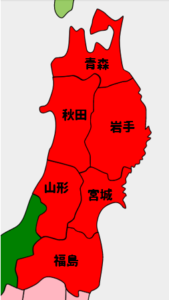

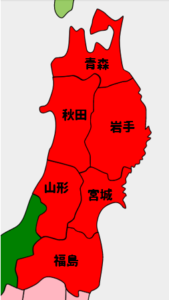

東北地方

| 東北地方 | 県庁所在地 |

| 青森 | 青森 |

| 岩手 | 盛岡 |

| 宮城 | 仙台 |

| 秋田 | 秋田 |

| 山形 | 山形 |

| 福島 | 福島 |

岩手、宮城は県庁所在地が異なる県なので、要注意です。

また、東北地方と言えば

伝統文化が特徴的ですね。

青森のねぶた祭、岩手の南部鉄器などなど

【関連記事】

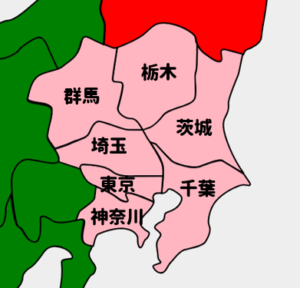

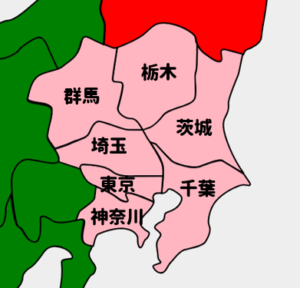

関東地方

| 関東地方 | 県庁所在地 |

| 栃木 | 宇都宮 |

| 群馬 | 前橋 |

| 茨城 | 水戸 |

| 千葉 | 千葉 |

| 埼玉 | さいたま |

| 東京 | 東京 |

| 神奈川 | 横浜 |

関東地方には、日本の首都である東京が含まれます。

そのため、多くの人口が関東地方に集中しています。

また、関東地方には県庁所在地が異なる県が多いので要注意!

【関連記事】

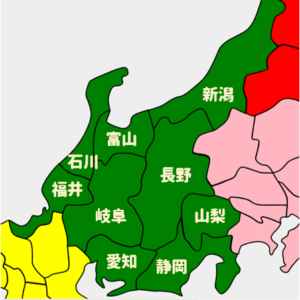

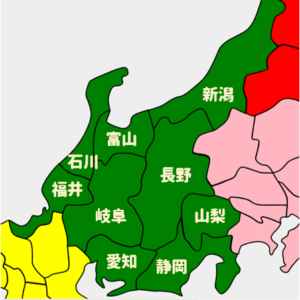

中部地方

| 中部地方 | 県庁所在地 |

| 新潟 | 新潟 |

| 富山 | 富山 |

| 石川 | 金沢 |

| 福井 | 福井 |

| 長野 | 長野 |

| 岐阜 | 岐阜 |

| 山梨 | 甲府 |

| 静岡 | 静岡 |

| 愛知 | 名古屋 |

中部地方は、さらに細かく区分し

北陸、中央高地、東海に分けることができます。

詳しくは後ほど解説していきます。

中部地方では、名古屋が大きな都市として有名ですね。

また、日本アルプスである木曽山脈、明石山脈、飛騨山脈などの大きな山脈があるのも特徴です。

【関連記事】

近畿地方

| 近畿地方 | 県庁所在地 |

| 三重 | 津 |

| 滋賀 | 大津 |

| 京都 | 京都 |

| 大阪 | 大阪 |

| 奈良 | 奈良 |

| 和歌山 | 和歌山 |

| 兵庫 | 神戸 |

近畿地方には、日本最大の湖である琵琶湖があります。

また、奈良や京都には多くの文化財があることから修学旅行で訪れたことのある学生さんも多いのではないでしょうか。

【関連記事】

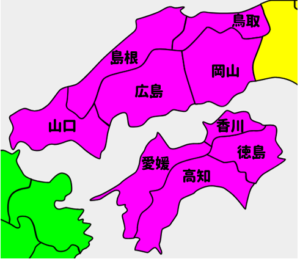

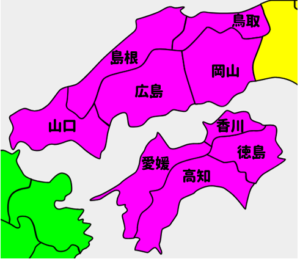

中国・四国地方

| 中国・四国地方 | 県庁所在地 |

| 岡山 | 岡山 |

| 広島 | 広島 |

| 山口 | 山口 |

| 鳥取 | 鳥取 |

| 島根 | 松江 |

| 香川 | 高松 |

| 徳島 | 徳島 |

| 愛媛 | 松山 |

| 高知 | 高知 |

中国は、岡山・広島・山口・鳥取・島根の5県。

四国は、香川・徳島・愛媛・高地の4県です。

香川県は日本で一番小さい県ですね。

中国・四国地方は、さらに細かく区分し

山陰と山陽、山陰と瀬戸内と南四国

といった分け方もあります。

これらについては、後ほど解説します。

九州地方

| 九州地方 | 県庁所在地 |

| 福岡 | 福岡 |

| 佐賀 | 佐賀 |

| 長崎 | 長崎 |

| 大分 | 大分 |

| 宮崎 | 宮崎 |

| 熊本 | 熊本 |

| 鹿児島 | 鹿児島 |

| 沖縄 | 那覇 |

九州地方は、境界線がどこにあるかで迷うことはないと思います。

だけど、沖縄を忘れないように気を付けてくださいね。

沖縄も含めて九州地方です。

【関連記事】

各地方の地域区分(北陸、東海など)

上で紹介した7地方区分でも触れましたが

中部地方や、中国・四国地方ではさらに地方を区分して表現することがあります。

まずは、中部地方の北陸、中央高地、東海の3つ。

| 北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |

| 中央高地 | 長野、山梨、岐阜北部 |

| 東海 | 静岡、愛知、岐阜南部、三重 |

このように区分して表すことがあります。

特に注意なのが三重。

三重は7地方区分では近畿地方に含まれていましたが、東海という区分になると中部地方の県と混ざり合ってしまいます。

次に中国・四国地方を細かく区分した表現を見てみましょう。

このように中国山地、四国山地を境として3つの区分に分けて表現します。

中国山地よりも北にある地域を山陰。

中国山地と四国山地の間にある地域を瀬戸内。

四国山地よりも南にある地域を南四国といいます。

また、中国地方だけに注目すると

山陰、山陽という区分の仕方もあります。

日本の地域区分(2区分)

これまでは、日本全体を細かく区分したものを扱ってきました。

だけど、その他にも

東日本と西日本

フォッサマグナを境に西を西日本、東を東日本。

太平洋側と日本海側

といった感じで、大まか2つに分けるという区分もあります。

日本の地域区分まとめ!

それぞれの地方にどの県が含まれているのか。

しっかりと地図と頭に入れておいて

地理の学習を効果的に進めていきましょう!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す