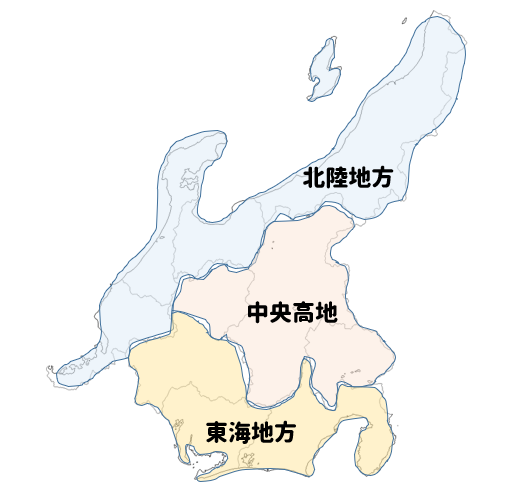

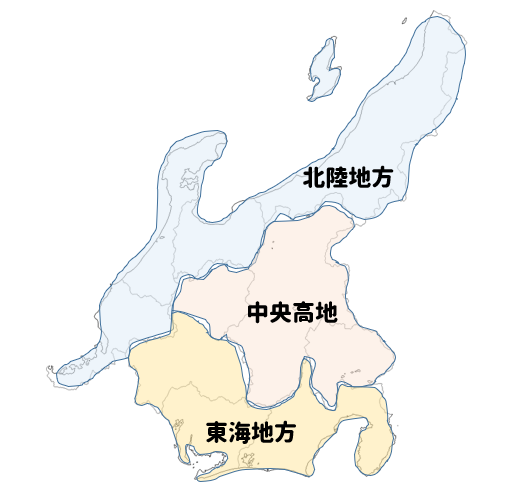

中部地方は範囲が広く、日本海側の北陸地方、中央高地、太平洋側の東海地方の3つの地域に分かれています。

北陸地方には4つの県があり、中央高地は長野県を中心に山梨県と岐阜県の北部が含まれ、東海地方には静岡、愛知の両県と岐阜県南部が含まれます。

中部地方の地理の学習は、これら3つの地域のそれぞれの特色をつかむことが大事になってきます。

地形や気候を3つの地域ごとにまとめ

農業や工業など産業の特色も3つの地域のちがいに注目しながら整理していくよ。

それでは、要点をまとめながら中部地方の学習をしっかりやっていこう!

中部地方の自然

まず地形から見ていくよ。

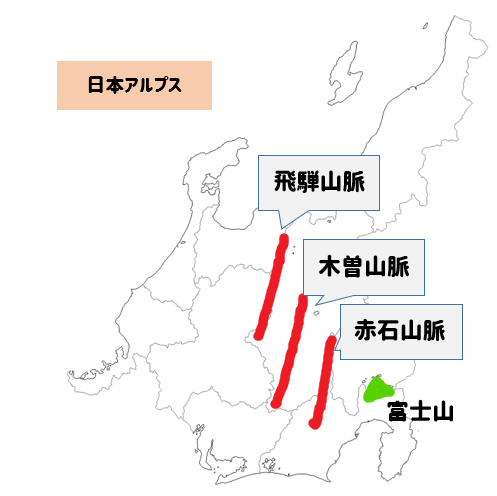

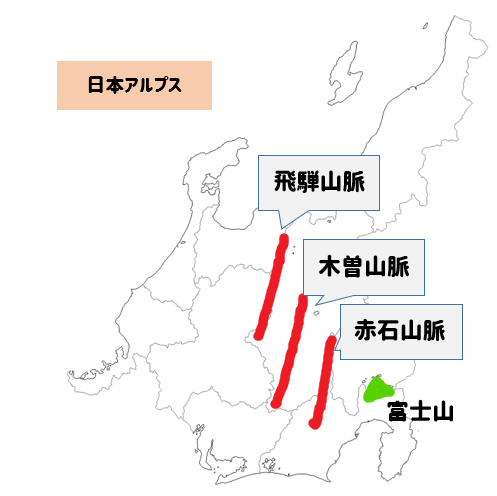

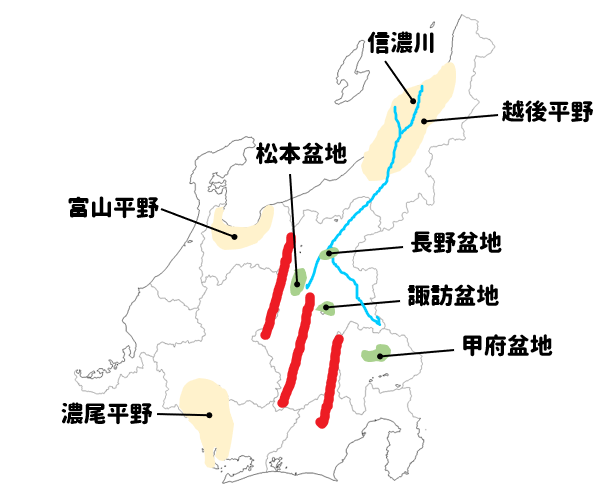

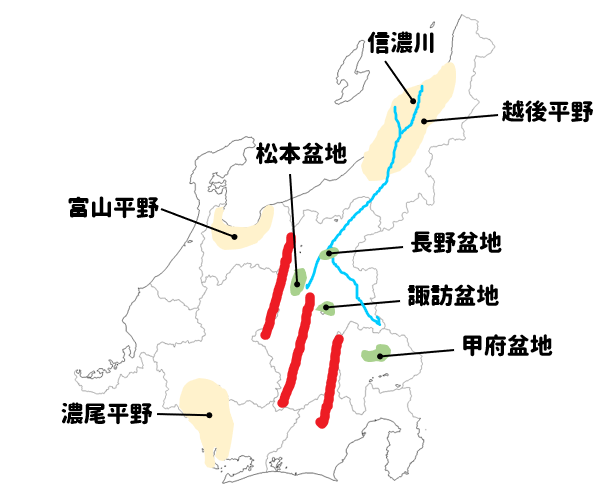

中部地方には日本で最も高い富士山がありますが、中央高地には、それ以外にも3000m級の山が連なった日本アルプスと呼ばれる3つの山脈が南北に並んで分布しています。

飛騨山脈(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)、赤石山脈(南アルプス)の3つです。

これらの山脈や周辺の山々の間には、長野盆地、松本盆地、諏訪盆地、甲府盆地など多くの盆地が形成されています。

また、これらの山脈から流れ出る河川が下流に平野をつくっており、日本海側には越後平野や富山平野、太平洋側には濃尾平野があり、越後平野は日本一長い信濃川の下流にあります。

また、濃尾平野には木曽川など3つの河川が、下流で合流するように流れる地域があり、河川にはさまれた地域を堤防で囲んだ有名な輪中地帯が分布しています。

次に気候を見ていくよ。

中部地方の気候は3つの地域に分けて考えるとわかりやすくなります。

日本海に面している北陸地方は、冬の北西季節風と日本海の湿った空気の影響で、冬に雪が多く降り年降水量の非常に多い地域になっています。新潟県の山間部は豪雪地帯として有名なんだ。

長野県を中心とした内陸部の中央高地では、湿った空気の影響が少なく、降水量の少ない地域になっています。

さらに、内陸性気候ということで、夏は高温で冬は冷え込むという気温の年較差が大きいことも特色になっているんだ。

太平洋側の東海地方は、梅雨や夏の南東季節風の影響で夏を中心に降水量の多い地域で、沖合を黒潮(日本海流)が流れるため、冬でも温暖な地域になっています。

以上3つの地域の気候の特色を押さえておくと、気候のグラフの問題が解きやすくなるので、しっかり覚えておこう!

地域ごとに特色ある中部地方の農業

中部地方の農業も、3つの地域それぞれについて、気候と関連付けて見ていくよ。

北陸地方は、冬には積雪があるので作物の栽培が難しく、夏の米の栽培に力を注いでいます。

このように、夏に米の栽培だけを行う地域を水田単作地帯と呼ぶんだ。

水田単作地帯が中心になる北陸地方の中でも、特に越後平野が広がる新潟県は、米の生産高の日本一を争う米どころとして知られています。

中央高地は、夏でも涼しい気候の特色を生かして、春や秋の気温が適するレタスを夏に栽培しています。

長野県の山麓地帯にある高原が、レタスをはじめとする野菜栽培の中心で、高原野菜と呼ばれているんだ。

長野県はレタスの生産が日本一で、東京などで夏に出回るレタスはほとんど長野県産です。

さらに、山梨県はブドウの生産が日本一で、主に甲府盆地の扇状地の地形を利用して栽培されます。

東海地方は温暖な気候を利用した特色ある農業地帯が見られます。

温暖な気候と水はけの良い土地を好む茶の栽培が、これらの条件を満たす静岡県の台地でさかんに行われ日本一の生産をあげています。なかでも有名なのが牧ノ原台地だ。

また、名古屋大都市圏にある愛知県では園芸農業がさかんで、温室などの施設も、温暖なため暖房費が節約でき、施設を使わない露地栽培も可能なんだ。

愛知県はキャベツの生産が日本一を争う他、渥美半島では、温室の中で電灯の光をあてて開花時期を調整しながら、年中出荷する電照菊の栽培も有名です。

中京工業地帯が中心の中部地方の工業

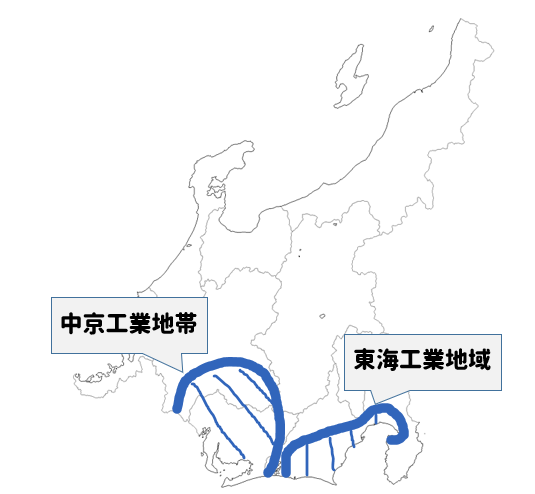

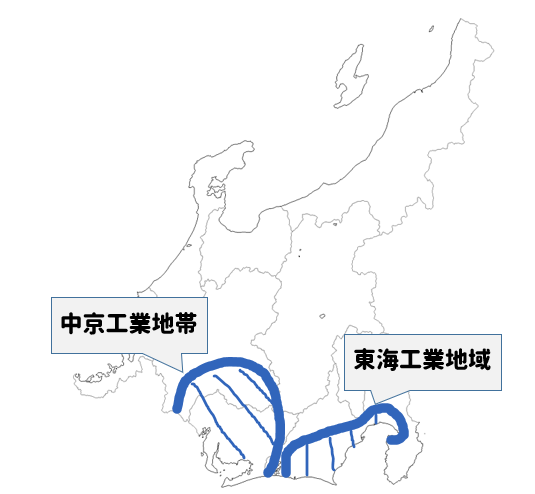

中部地方の工業の中心は東海地方で、その中でも日本最大の工業地帯になっているのが中京工業地帯です。

愛知県の豊田は自動車工業の町として有名ですが、自動車の組み立てには多くの部品がいるため、周辺の都市も含めて関連工場も多く分布しています。

車体などに利用される鉄を作る鉄鋼業も同じく愛知県の東海に発達しており、愛知県は県別の工業生産では日本一になっているんだ。

また、石油化学コンビナートのある四日市は、地理的には近畿地方の三重県ですが、中京工業地帯の一角を占めています。

静岡県には西部に楽器やオートバイの生産で知られる浜松、東部に輸入木材と富士山麓の豊富な湧水を使うパルプ・製糸業が発達した富士などの工業都市があり、東海工業地域を形成しています。

中央高地の諏訪盆地では、戦前まで日本の重要な輸出品であった生糸を作る製糸業が発達していました。

盆地の山麓部に発達する扇状地の地形は、水田には向かないため桑畑に利用したんだ。

桑の葉をえさにして蚕を飼育し、まゆを生産する養蚕業が栄え、周辺の製糸工場では、そのまゆから生糸を作っていたわけだ。

戦後になって化学繊維が普及すると、製糸業と養蚕業が衰退したため、桑畑の多くは、水はけの良い扇状地であったことから果樹園に変わっていったのです。

製糸業の後には、空気がきれいという中央高地の利点もあって、精密機械工業が発達しました。

そして、現在では、高速道路沿いを中心に電気機械工業も発達しています。

中部地方の要点まとめ!

それでは、最後に中部地方の要点をまとめておきましょう。

【自然】

- 日本アルプスは飛騨山脈(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)、赤石山脈(南アルプス)の3つ

- 山々の間には、長野盆地、松本盆地、諏訪盆地、甲府盆地

- 日本海側に越後平野(信濃川下流)、富山平野、太平洋側に濃尾平野(木曽川下流)

- 木曽川など3河川が流れ込む所には、堤防で囲まれた輪中地帯

- 冬の北西季節風で降雪が多いのが北陸地方の気候

- 年降水量が少なく、気温の年較差が大きいのが中央高地の気候

- 南東季節風や梅雨で夏に降水量が多く、冬も温暖なのが東海地方の気候

【農業】

- 北陸は水田単作地帯で新潟県は米どころ

- 中央高地の高原野菜、長野県はレタスが日本一で夏に出荷

- 山梨県はブドウが日本一で、甲府盆地が産地

- 牧ノ原台地を中心にした静岡の茶は日本一

- 園芸農業のさかんな愛知県はキャベツや電照菊が有名

【工業】

- 中京工業地帯は日本一の工業地帯

- 豊田の自動車、東海の鉄鋼など愛知県は日本一の工業生産

- 楽器、オートバイの浜松、パルプ・製紙の富士は静岡県で東海工業地域

- 諏訪盆地はかつての製糸業から精密機械工業に変化

- 中央高地の高速道路沿いに、現在は電気機械工業

地図帳もしっかり見ながら押さえていこう!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す