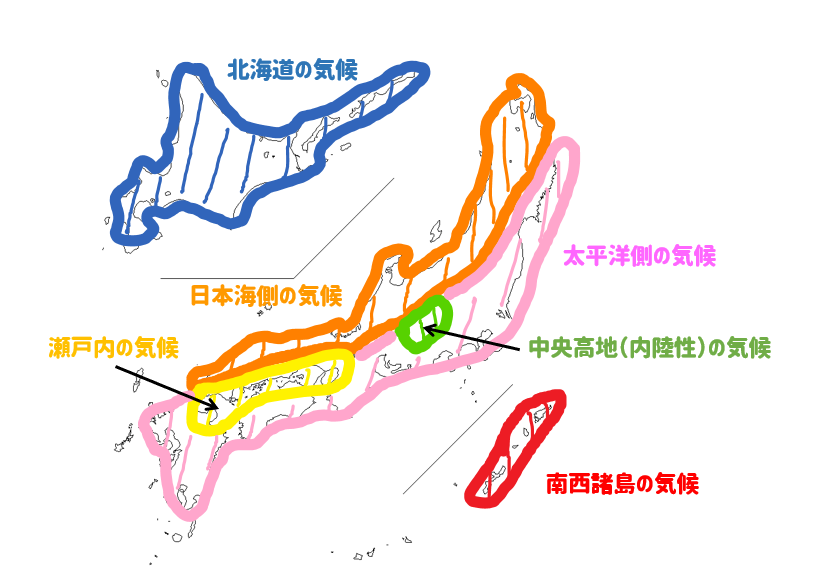

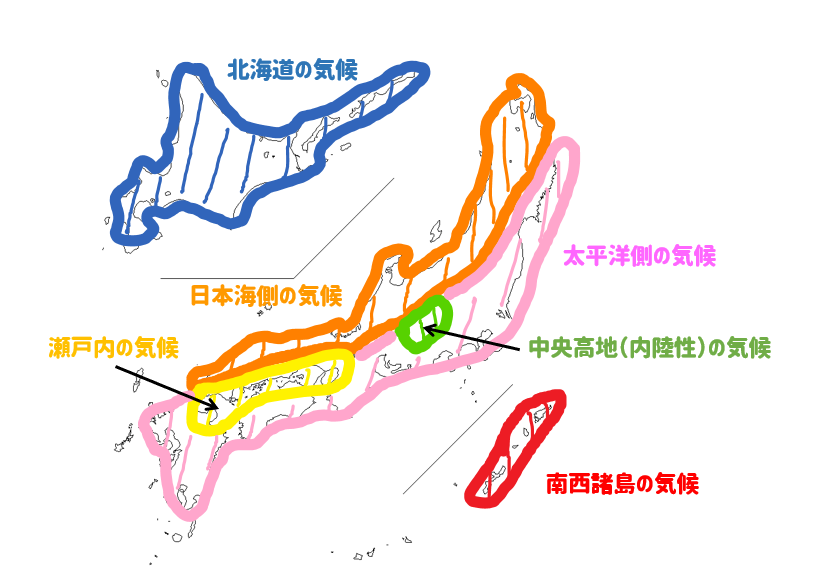

日本の気候は地域によって

暖かい、寒い、雨が多い、豪雪!

など、様々な特徴があります。

それでは、地域ごとに

どのように気候区を区分するのか

そして、どのようなちがいがあるのか。

今回は、その区分やそれぞれの地域の特徴を、わかりやすく説明していくよ!

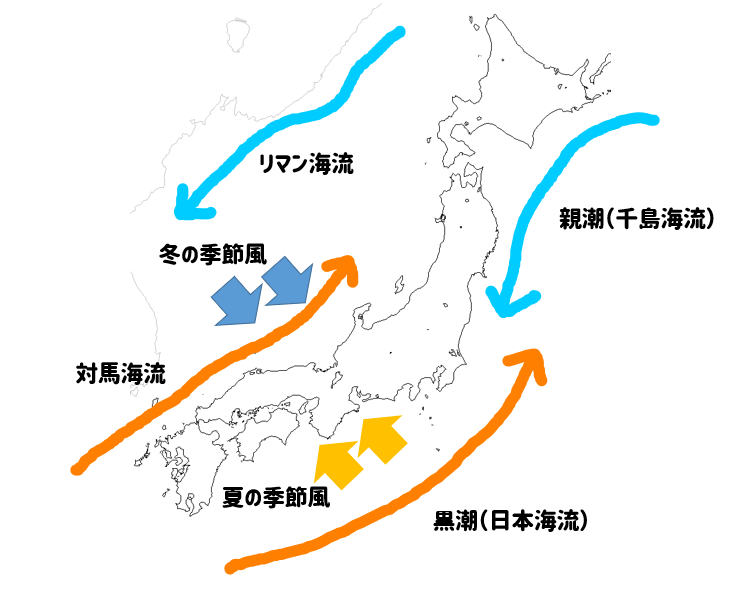

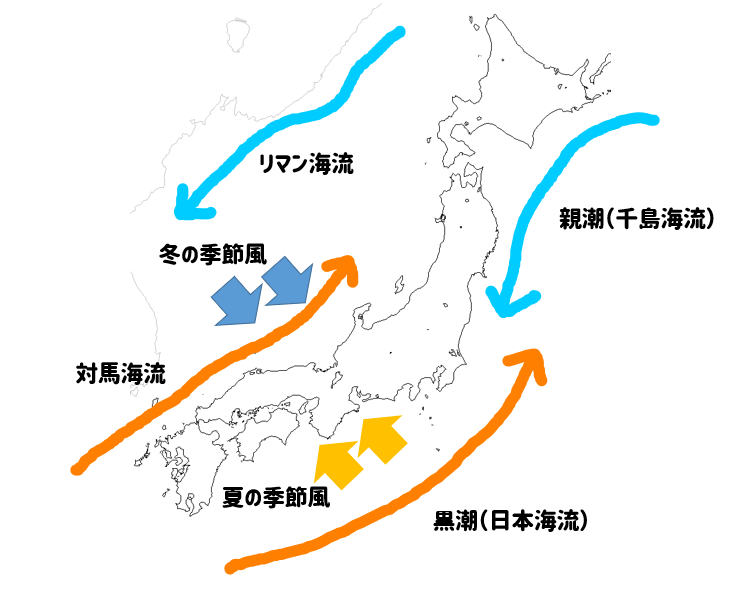

日本は北海道から沖縄まで南北に長い国でかなりの緯度の差があり、東と南は太平洋に面しています。

一方では日本海をはさんで大陸とも向かい合っています。

このような国土の広がりや地理的な位置関係は、日本の各地域の気候に影響を与えています。

世界的な気候区分で見た場合はどうなるかというと、北海道が冷帯(亜寒帯)に属し、本州以南は温帯に属しているんだ。

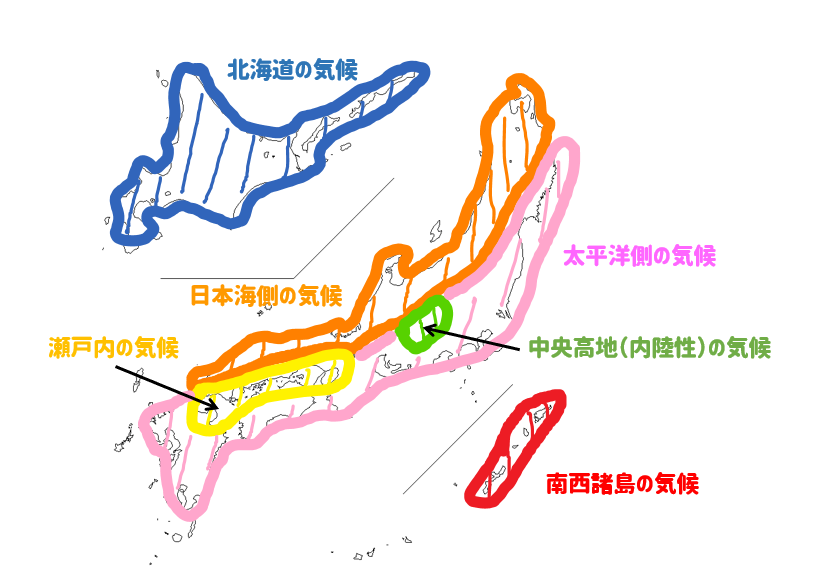

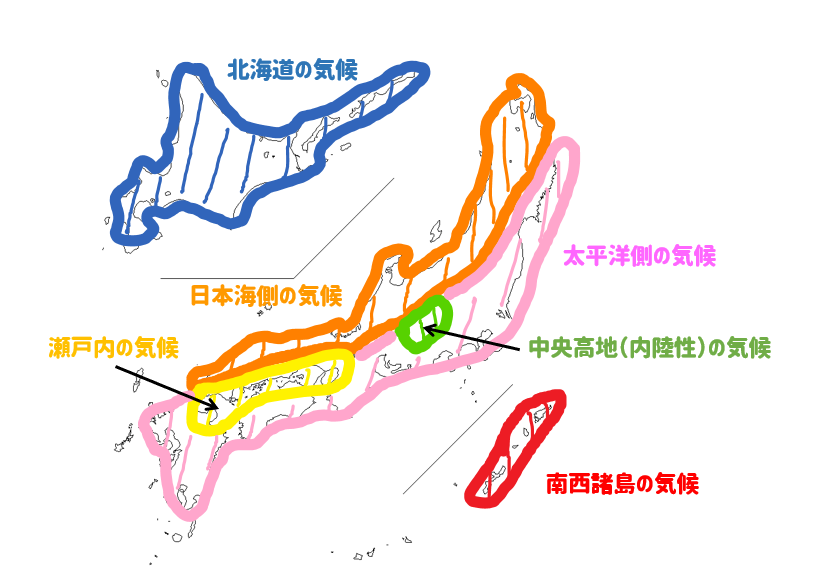

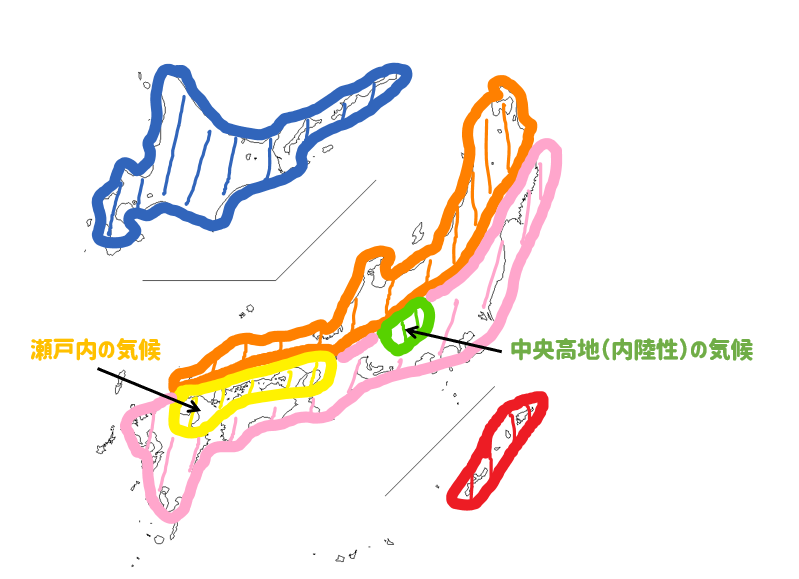

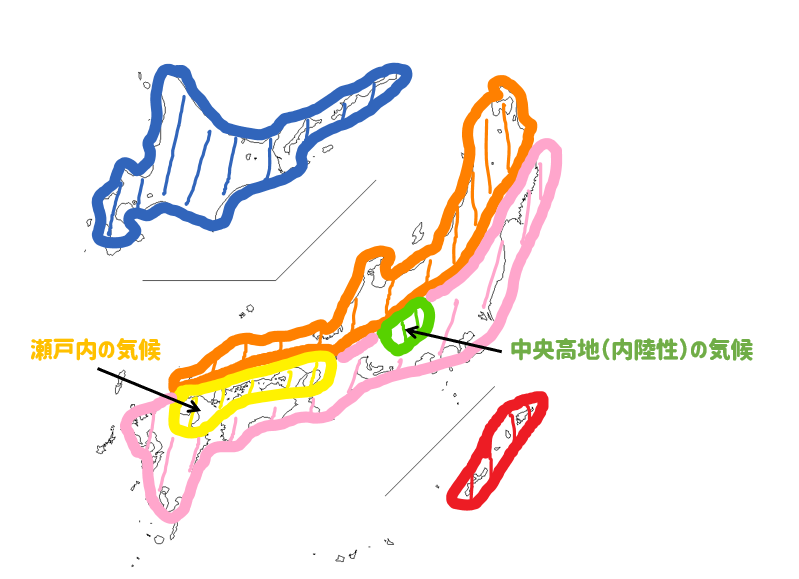

というわけで、日本の気候は北海道と本州以南をさらに5つに分けた、6つの気候区に分けるのが一般的です。

北海道、日本海側、太平洋側、内陸(中央高地)、瀬戸内、南西諸島の6つです。

それでは、これら6つの気候区について、それぞれどのような特徴があるのか、しっかり学習していこう。

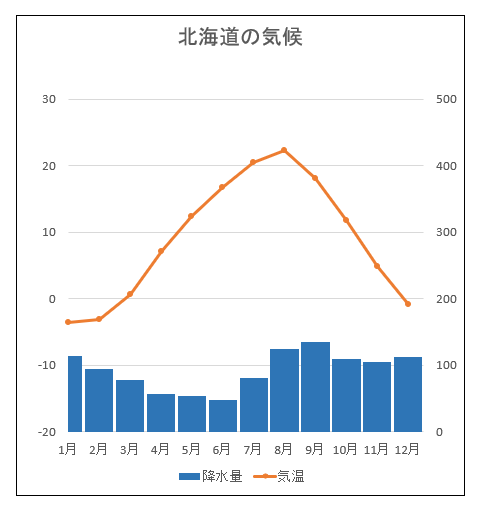

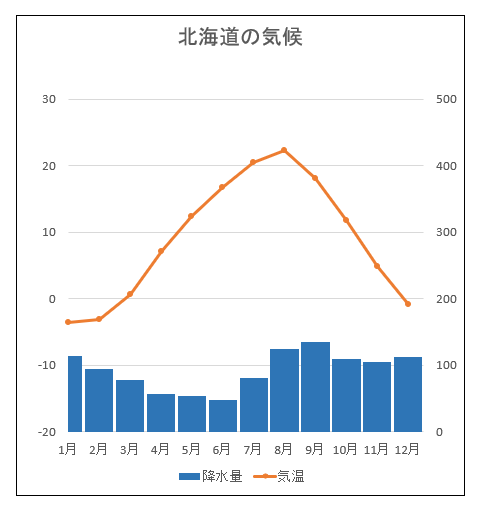

北海道の気候

北海道は冷帯(亜寒帯)に属しますが、温帯とのちがいは最も寒い月の月平均気温で見分けることができます。

その気温はマイナス3℃です。これより寒くなると冷帯(亜寒帯)というわけだ。

多くの場合1月が該当しますが、雨温図など気候のグラフが出てきたときは、これを覚えておくと、すぐに北海道とわかるんだ!

特に、内陸部は冬に最も冷え込みます。

また、降雪量は冬の季節風の影響を受ける日本海側に多く、太平洋側ではそれにくらべて少なくなります。

そして、北海道は梅雨前線の影響が少なく梅雨がないので、全体として降水量が少ないという特徴があります。

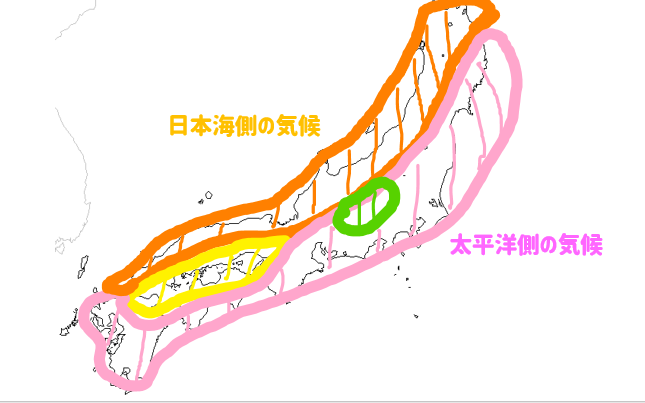

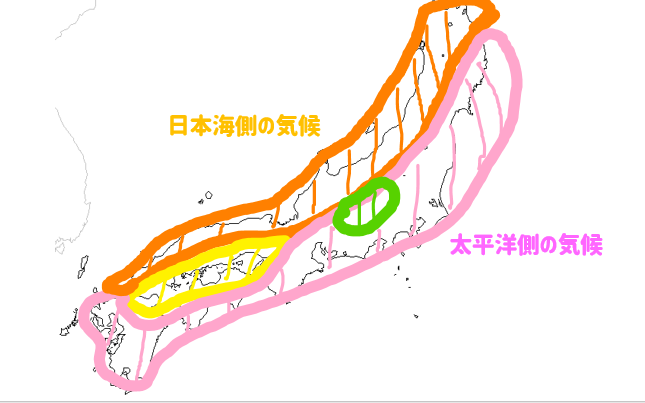

日本海側の気候と太平洋側の気候のちがい

日本海側は東北地方の日本海側、北陸地方、山陰地方が該当しますが、

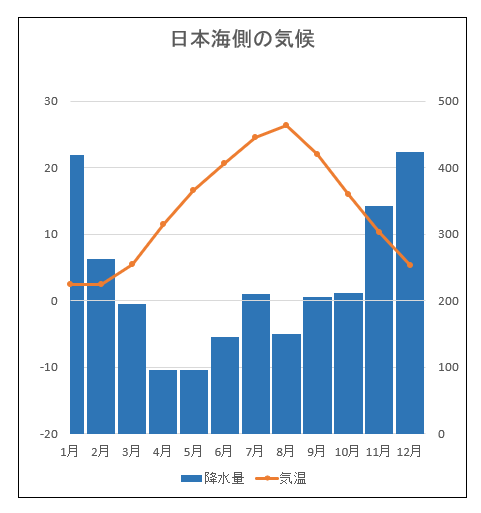

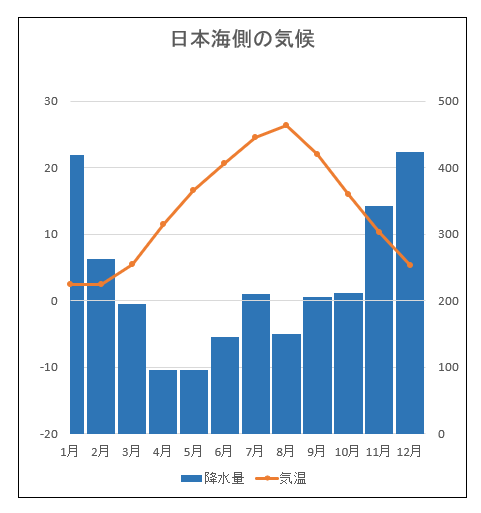

太平洋側との一番のちがいは、北西季節風が日本海の湿った空気を運んでくる影響で、冬に雪や雨が多くなり降水量が多いことです。

雨温図のグラフを見ると、1月や12月の降水量が多いのですぐにわかります。

冬に降水量が多い分、年降水量も多いのが特徴です。

また、日本海を暖流の対馬海流が流れているので、北陸地方などは冬の豪雪のイメージ程は気温が下がらないんだ。

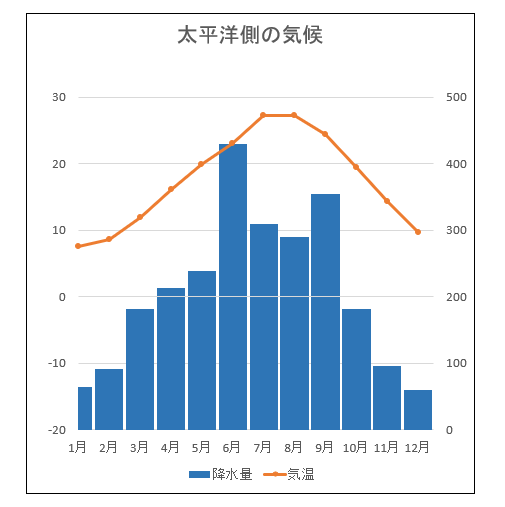

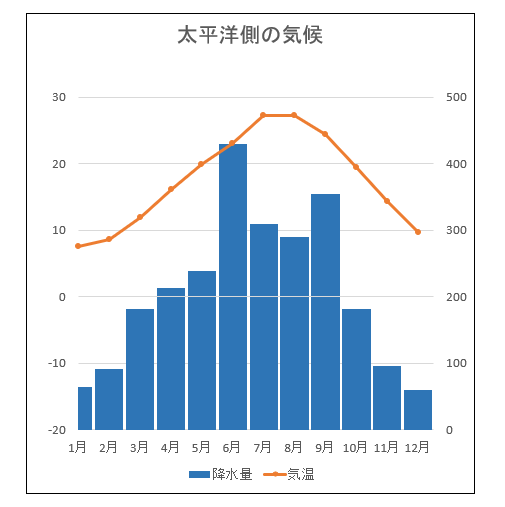

これに対して、太平洋側の特徴は、

冬に降水量が少なく、梅雨や台風、南東季節風の影響で夏に降水量が多いことです。

とくに九州や四国、紀伊半島のそれぞれ南部は降水量が多くなっています。

ただ、梅雨の影響は西日本の方が強いので、東日本ではむしろ9月が最も降水量の多い月になっている場合が多くなっています。

暖流の黒潮(日本海流)の影響で西日本の太平洋岸は冬でも温暖で、逆に寒流の親潮(千島海流)の影響で東北地方の太平洋岸は夏でも冷涼です。

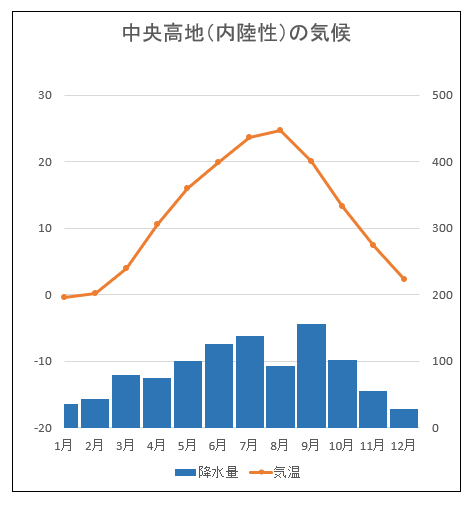

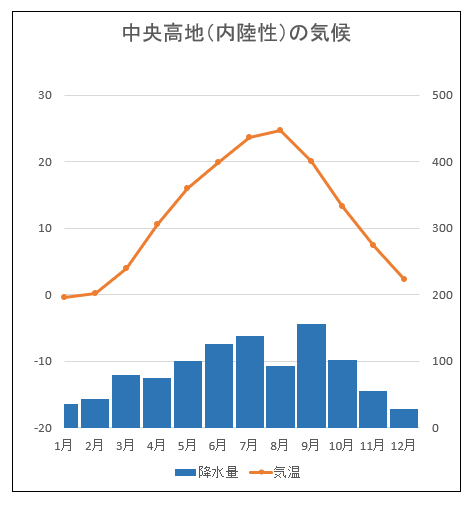

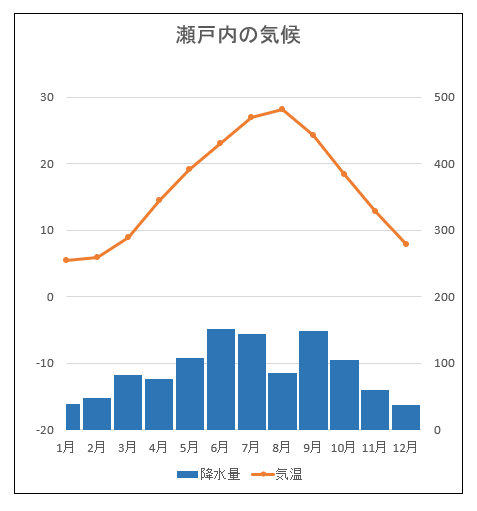

降水量の少ない内陸(中央高地)と瀬戸内の気候

本州以南の地域で、年降水量が少ないという気候の特徴があるのが、内陸(中央高地)と瀬戸内です。

長野県を中心にした内陸(中央高地)は、本州で最も陸地の幅が広い所で海から遠く、山岳地帯により冬と夏の両方の季節風がさえぎられるため、降水量が少なくなっています。

そして、内陸(中央高地)は、文字通り内陸性の特徴で冬に気温が下がるため、本州以南では最も冷え込む地域になっており、気温の年較差も大きくなっています。

瀬戸内は、やはり冬と夏の季節風がそれぞれ中国山地と四国山地にさえぎられるため、降水量が少なくなっているんだ。

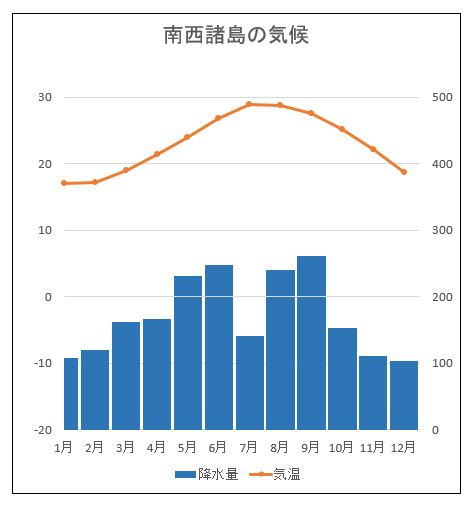

南西諸島の気候

南西諸島の沖縄県や鹿児島県の奄美地方の島々は、年中気温が高く亜熱帯とも呼ばれています。

世界の気候区分では温帯に属しますが、ほとんど熱帯に近いという意味でそのように呼ばれます。

では、温帯と熱帯のちがいはということになりますが、温帯と冷帯(亜寒帯)のちがいと同じように、最も寒い月の月平均気温で見分けることができます。

その気温は18℃です。すなわち最も寒い月でも月平均気温が18℃以上ある所が熱帯というわけだ。

ちなみに沖縄の那覇は最も寒い1月の平均気温が17.0℃なので、本当にあとわずかで熱帯になってしまう、まさに亜熱帯の気候です。

雨温図のグラフで見るとすぐにわかります!

ちなみに、夏の気温は本州と大差がないので、気温の年較差が非常に小さいということになり、本州以北のように四季の区別がはっきりしているということがありません。

また、海洋性の気候なので、一年を通して雨が多くなり、年降水量が多いという特徴もあります。

日本の気候要点まとめ!

それでは、日本の気候の要点を、地域ごとのちがいを中心に最後にまとめておきましょう。

日本の気候まとめ!

- 最も寒い月の月平均気温がマイナス3℃未満の北海道は冷帯(亜寒帯)

- 最も寒い月の月平均気温が18℃に近い南西諸島は亜熱帯

- 日本海側と太平洋側の最も大きなちがいは、冬の降水量

- 北西季節風の影響で冬に降水量が多いのが日本海側

- 冬に乾燥した風が吹きやすい太平洋側は冬に降水量が少ない

- 梅雨の影響は西日本ほど強く、北海道には梅雨がない

- 内陸(中央高地)は山岳地帯に囲まれて降水量が少なく、気温の年較差が大きい

- 瀬戸内は中国、四国の両山地にはさまれて降水量が少ない

- 西日本から関東地方の太平洋岸は黒潮(日本海流)の影響で冬でも温暖

- 北海道東部から東北地方の太平洋岸は親潮(千島海流)の影響で夏でも冷涼

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す