北海道地方は日本で最も北に位置し、面積は九州地方の約2倍の広さがあります。

そして、北東部には北方領土の島々が連なっています。

雄大な自然というイメージの北海道ですが

どんな地形の様子か

気候は本州以南とくらべてどのようにちがうか

という点に注意しながら、自然についての特徴をまとめていきます。

そして、地形や気候が、農業にどのように影響しているかを押さえながら、地域ごとの農業の特色をまとめていくよ。

最後には、かつて北洋漁業でさかえた水産業が、どのように変化したかも学習します。

それでは、要点をまとめながら北海道地方の学習をしっかりやっていこう!

北海道地方の自然

まず地形から見ていこう。

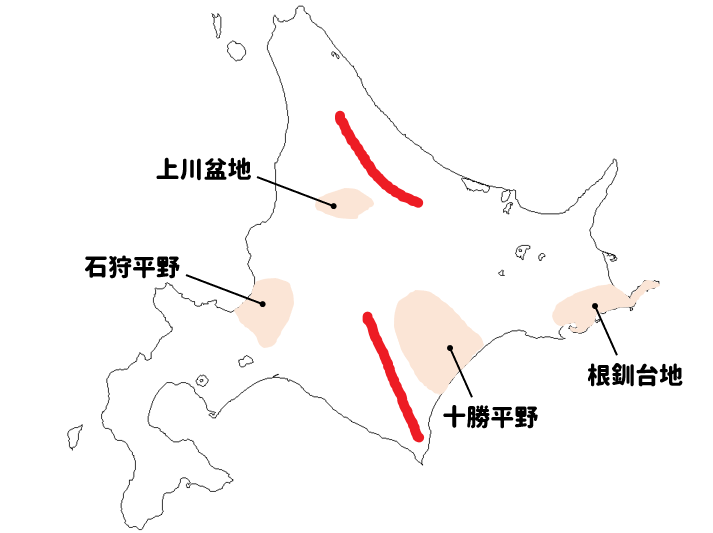

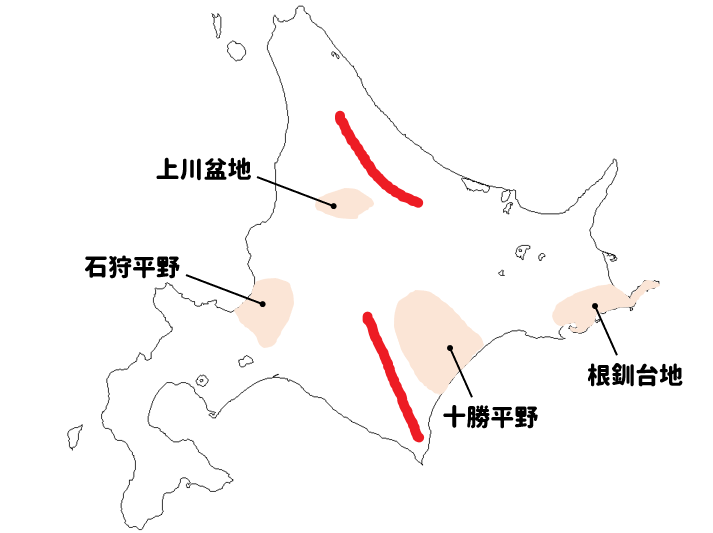

北海道の中央部には道内最高峰の大雪山があり、その北には北見山地、南には日高山脈があり、これらを結ぶ線で、北海道は東と西に分けられます。

これら以外にも有珠山など多くの火山やその周辺にカルデラ湖の湖があり、南部の洞爺湖、東部の摩周湖などが有名だね。付近には温泉もあって人気の観光地になっているんだ。

中央部には北海道最大の都市札幌がある石狩平野、その北東には第二の都市旭川がある上川盆地が分布しています。

また、東部には十勝平野や根釧台地が広がっていますが、これらの地域は火山灰に厚くおおわれているのが特徴なんだ。

次に気候を見ていくよ。

北海道地方の気候は、本州以南と大きく異なる特徴があります。

まず一つは、気温が全体として低めで、世界的に見た場合に北海道は冷帯(亜寒帯)に属する気候なんだ。

二つ目に、梅雨前線は基本的に日本の南の海上に停滞するので、北海道はその影響がほとんどなく、梅雨がないということなんだ。

北海道内でも地域ごとに気候の特徴があるので、次にそのちがいを見ていきます。

北海道は冷帯なんだけれど、夏はそれなりに気温が上がります。

そして、冬には厳しく冷え込むため、気温の年較差が大きくなります。

その中でも、上川盆地などは内陸性の気候になり、北海道でも冬に一番冷え込む所、言いかえれば日本で一番冷え込む所になります。

旭川の1月の平均気温はマイナス7.5℃まで下がるんだ。

また、日本海に近い札幌と東部太平洋側の釧路とでは、冬の降雪量にもかなり差があります。

日本海から吹いてくる北西季節風の影響で札幌の方がはるかに多くなっています。

釧路は中央部の山地で冬の季節風がさえぎられるため降雪量は札幌の半分以下になっているんだ。

さらに、釧路など東部太平洋沿岸は、寒流の親潮(千島海流)の影響で、夏でも涼しいとういうことも特徴になっています。

地域ごとに特色のある北海道地方の農業

北海道西部の石狩平野は米の産地として知られています。

もともとは、気温が低いうえに泥炭地と呼ばれる湿地帯が広がり、米の栽培はできませんでした。

しかし、排水や新しい土を入れることによって土地改良を行う一方、気温の上がる短い夏の間に生育する稲の品種を生み出して、米の栽培を可能にしてきた歴史があるんだ。

この石狩平野と上川盆地が米の栽培の中心地で、新潟県と生産一位の座を争っています。

東部の十勝平野は、火山灰におおわれているため水田には向かず、畑作が中心になっています。

大規模な畑作地帯では、小麦やバレイショ、テンサイ、トウモロコシ、豆類などの生産が多く、いずれも北海道が日本一の生産をあげているんだ。

これらの作物を輪作によって栽培して地力の低下を防いでいます。

さらに東の根釧台地では、火山灰地や泥炭地が広がり、夏の気温も低いことから畑作もきびしく、広大な土地を牧草地や牧場に利用しながら酪農地帯として発展してきました。

北海道は乳牛の飼育頭数や生乳、バターの生産が日本一です。

かつて北洋漁業で栄えた北海道地方の水産業

釧路など北海道の漁港からは、かつてオホーツク海やベーリング海、北太平洋など北洋と呼ばれる海へ出漁し、サケやマス、タラなど多くの漁獲量がありました。

その後、国際的に200海里の排他的経済水域の設定が行われるようになると、遠洋漁業の水域が大幅に制限されたため、漁獲量は大きく減少しました。

それでも、サケやタラなどを中心に北海道は全国1位の漁獲量があります。

また、養殖ではホタテ貝やコンブが日本一です。

北海道地方の要点まとめ!

それでは、最後に北海道地方の要点をまとめておきましょう。

北海道地方の要点まとめ!

【自然】

- 北見山地、大雪山、日高山脈を結ぶ線で、北海道は東西に2分される

- 有珠山などの火山や洞爺湖、摩周湖などのカルデラ湖が多い

- 西部の石狩平野と上川盆地、東部には火山灰におおわれた十勝平野と根釧台地

- 北海道は冷帯(亜寒帯)に属し、梅雨がないのが特徴

- 主要都市では、内陸性の旭川が冬に最も冷え込む

- 日本海側の札幌は冬の季節風の影響で降雪量が多い

- 太平洋側の釧路は冬の降雪が札幌よりはるかに少なく、夏も冷涼

【農業】

- 石狩平野と上川盆地は米の産地で、米の生産は新潟県と首位争い

- 十勝平野は畑作地帯で、小麦、バレイショ、テンサイなどの生産が北海道は日本一

- 根釧台地は酪農地帯で、生乳、バターの生産が北海道は日本一

【水産業】

- かつては北洋漁業が栄え、サケやマスなどの漁獲高が多かった

- 200海里排他的経済水域の設定で、遠洋漁業の漁獲高が大幅減少

- サケ、タラ、養殖のホタテ貝、コンブなどを中心に北海道の漁獲高は日本一

地図帳もしっかり見ながら押さえていこう!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

コメントを残す