地理では、世界のいろーんな国のことについて見ていきます。

そのためには、やっぱり地図のことについて知っておく必要があるよね!

だけど、みなさんご存知の通り

地球は丸い!

そんな丸い形をしたものを

平らな地図で正確に表すには限界があるんだ。

だから、地球を平らな地図で表す場合

面積、方位、距離…etc

どんな情報を知りたいかに応じて

いろんな種類の地図を使い分けていくことになるんだ。

というわけで

今回は中学地理で学習する

3つの地図の図法についてまとめておくよ!

それぞれの地図が何を正確に表したモノなのか

どういった場面で約に立つモノなのか

その辺りをハッキリとさせた上で、それぞれの図法を覚えていきましょう!

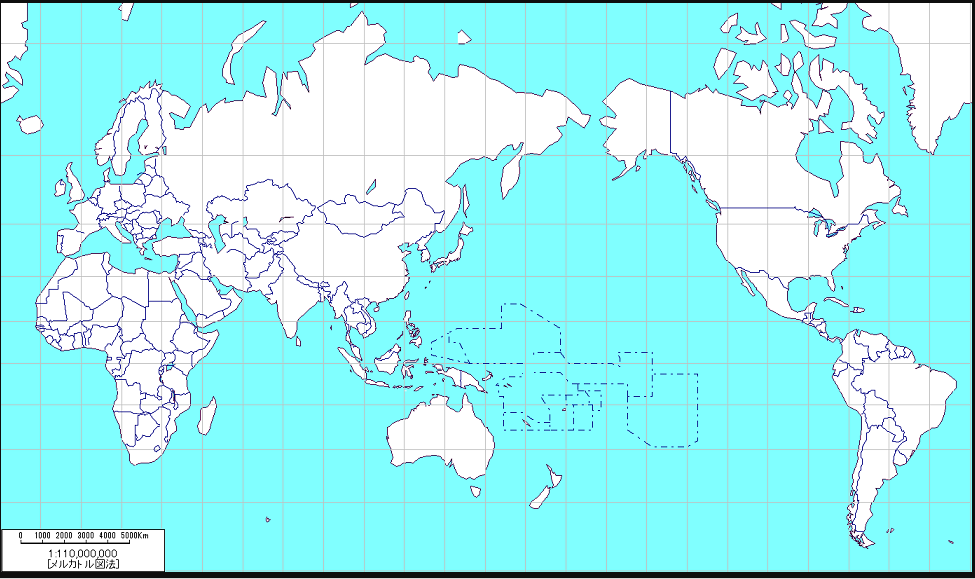

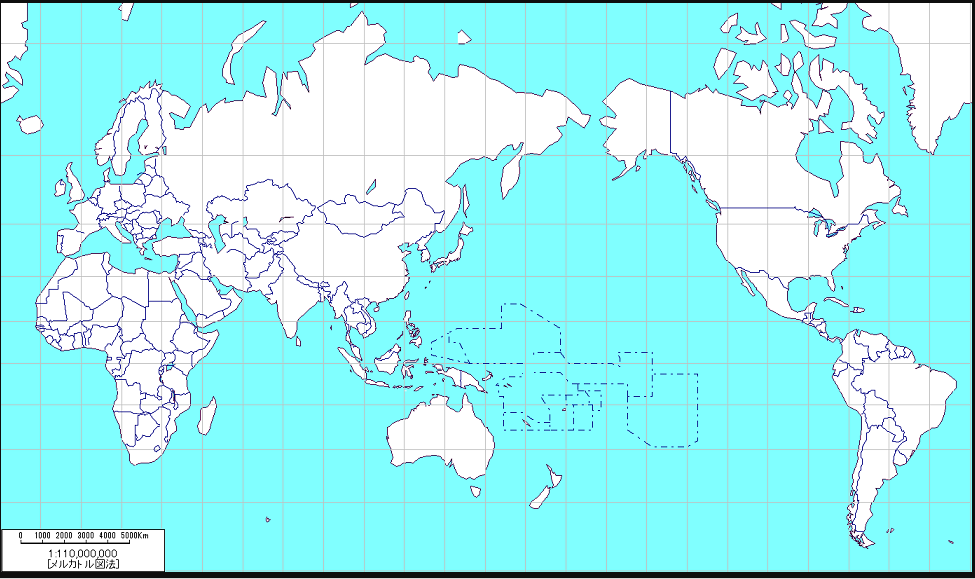

メルカトル図法

引用:http://blog.livedoor.jp/nonreal-pompandcircumstance/

緯線と経線が直角に交わるように描かれており、角度を正確に表した地図の図法です。

航海図に利用されます。

球体のものを無理やり

真横に展開して表していることから

北極や南極付近の国は拡大された形で表されてしまいます。

なので、メルカトル図法では面積や方位といったものは正しく読み取ることができません。

グリーンランドってデカ!!

こんな風に思ってしまうのですが

これは拡大して表されたものなので、実際にはもう少し小さくなります。

私たちが一番見慣れている世界地図はメルカトル図法に近いモノだと思います。

だから、この図法では面積や方位は正確ではない!ということをしっかりと認識しておく必要がありますね。

角度を正確に表した図法。

航海図に活用される。

ただし、面積や方位は正しくないので注意が必要!

モルワイデ図法

モルワイデ図法は、面積を正しく表した図法です。

ちょっと見にくい感じはありますが、国の大きさが正確に読み取れますね。

面積が等しく表されることから

モルワイデ図法は人口の分布図などに活用されます。

人がどれくらいの場所に

どれくらい分布しているのか知りたい場合

やっぱり面積が正しくないと正確な分布図は作れませんよね。

というわけで、モルワイデ図法は分布図を作成する場合に役に立つようです。

面積を正確に表した図法。

分布図に活用される。

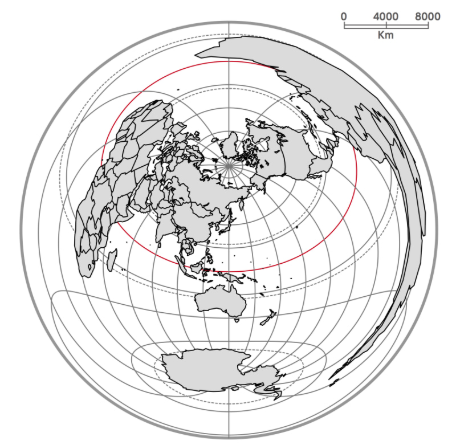

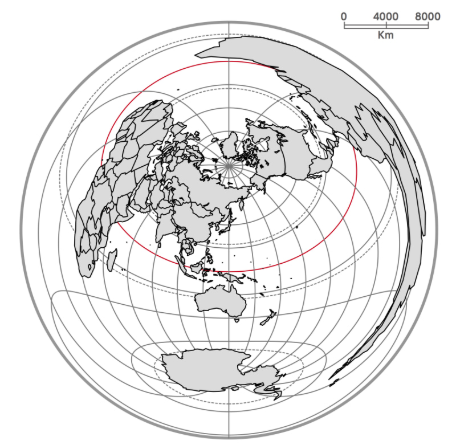

正距方位図法

引用元:https://ameblo.jp/kichidas-blog/

正距方位図法では、中心からの距離と方位を正しく表すことができます。

飛行機の通り道を考えるときの航空図として利用されます。

メルカトル図法では、日本の真東にアメリカがあるように見えました。

しかし、正距方位図法の地図ではアメリカは日本の北東辺りに位置することが分かります。

この図法を用いれば

日本からアメリカへ飛行機で飛ぶとき

最短距離でいくには北東へ進めば良いことが一目でわかるわけですね!

中心からの距離と方位を正確に表した図法。

航空図に活用される。

地球儀は最強!

地球儀とは、地球をそのまま小さくした模型のことです。

いろいろな図法を学びましたが

正確な情報を読み取るという意味では、地球儀は最強!

だって、地球の形そのものだもんね

平面の地図では読み取れないようなことも視覚的に分かりやすいです。

(地形の凹凸などは読み取ることができませんが…)

「海って広いなーー!」

「日本の裏側ってホントにブラジルだ!」

「この国って意外と近いんだ!」

って感じです(^^)

世界の地図を正確に読み取ることには最強の地球儀ですが…

やはり持ち運びには不便ですw

だから、やっぱり持ち運ぶことを考えると平面に描かれた地図を用途に応じて使い分けるのがいいのかもしれません。

でも、地球儀って知識意欲を与えてくれる効果があるので、子どもの部屋には1つ置いておきたいですね。

地図の図法 まとめ

テストではそれぞれの図法の違いや活用法について問われます。

なので、表でまとめておくのでしっかりと覚えておきましょう。

| メルカトル図法 | 角度が等しい | 航海図 |

| モルワイデ図法 | 面積が等しい | 分布図 |

| 正距方位図法 | 中心からの距離、方位が等しい | 航空図 |

それでは、今回はこんな感じでおわり!

数学が苦手な人には絶対おススメ!

ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!

今なら高校入試で使える公式集をプレゼント

数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!

すごくよくわかりました!!

ありがとう御座います!

素敵なコメントありがとうございます!

お役に立てて嬉しいです(^^)